日本は世界有数の貿易大国であり、2023年の貿易総額は輸出が約100.8兆円、輸入が約110.3兆円と、いずれも前年から大幅に増加しました。*財務省貿易統計より

主な輸出品目としては、自動車、半導体等電子部品、鉄鋼などが挙げられます。

輸出相手国としては、中国やアメリカが上位を占めており、特にアジア地域への輸出が増加傾向にあります。

一方、輸入では、原油や液化天然ガス(LNG)などのエネルギー資源が主要な品目となっており、これらは中東やオーストラリアなどからの輸入が多くを占めています。

このように、日本の貿易は多様な品目と地域にわたっており、世界経済の中で重要な役割を果たしています。

近年では、グローバルな経済環境の変化や技術革新に伴い、貿易の形態も多様化しています。

例えば、OEM(相手先ブランドによる生産)や委託加工貿易など、企業間の連携による新たな取引形態が増加しています。

これらの新しい貿易形態を理解し活用することは、国際競争力を維持・向上させるために重要です。

本記事では、直接貿易、間接貿易、仲介貿易、並行輸入、OEM輸入、開発輸入、委託加工貿易の7つの貿易形態について詳しく解説し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを探っていきます。

これらの知識が、皆様のビジネス戦略の一助となれば幸いです。

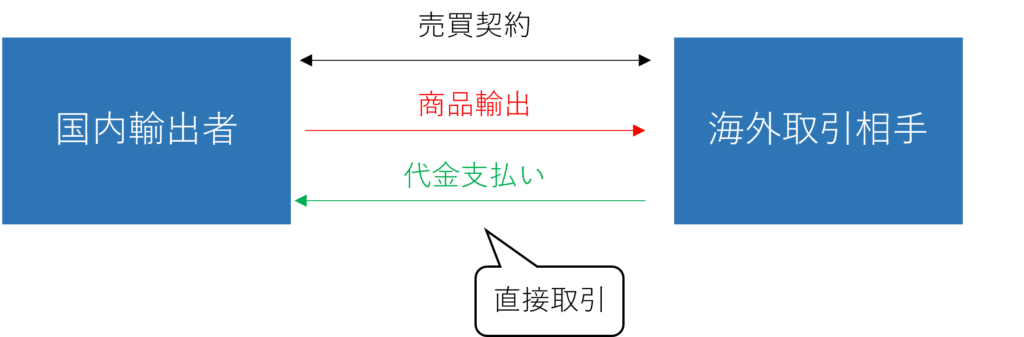

1. 直接貿易

直接貿易とは、商社や流通業者を介さず、輸出入者が海外の取引相手と直接取引を行う形態を指します。

メリットとしては、商社などを経由しないため手数料を省けることや、取引相手と直接交渉を行うことで、自社の意向を伝えやすい点が挙げられます。

しかし一方で、貿易取引に伴うリスク(売上金の回収や国際輸送の責任負担など)を全て負わなければならないことや、納期のスケジュール調整などを自社で管理する必要があるというデメリットもあります。

当社が承るお仕事の中で最も多いのが、この直接貿易に関する業務です。

お客様のご負担を軽減し、リスクを最小化するお手伝いを行っております。

2. 間接貿易

間接貿易とは、商社や流通業者などの仲介業者を介して、輸出入を行う貿易形態を指します。

この形態のメリットとしては、貿易取引に伴う複雑な手続きやリスク(売上金の回収、国際輸送、法令遵守など)を仲介業者が担うため、輸出入者の負担が大幅に軽減される点が挙げられます。また、商社の専門知識や広範なネットワークを活用することで、効率的かつ安全な取引が可能となります。

一方で、間接貿易では商社が取引全体を主導するため、輸出者の自由度が大きく制限されるケースがあります。具体的には、価格設定や取引条件が商社によって決定されることが多く、自社の意向や戦略を十分に反映しにくい場合があります。また、商社や流通業者に支払う手数料やマージンがコスト増加の要因となる点もデメリットです。

直接貿易と間接貿易の違いについて

直接貿易と間接貿易には、それぞれ異なる特徴があります。直接貿易では輸出者が主導権を持ち、柔軟な取引が可能である一方、間接貿易では商社が主体となるため、リスク軽減のメリットがあるものの、輸出者の自由度が制約される場合があります。

当社では、直接貿易の支援を中心に、お客様のニーズや戦略に合わせた柔軟なサポートを提供しています。また、間接貿易に関するご相談にも対応し、最適な貿易形態の選択をお手伝いしています。

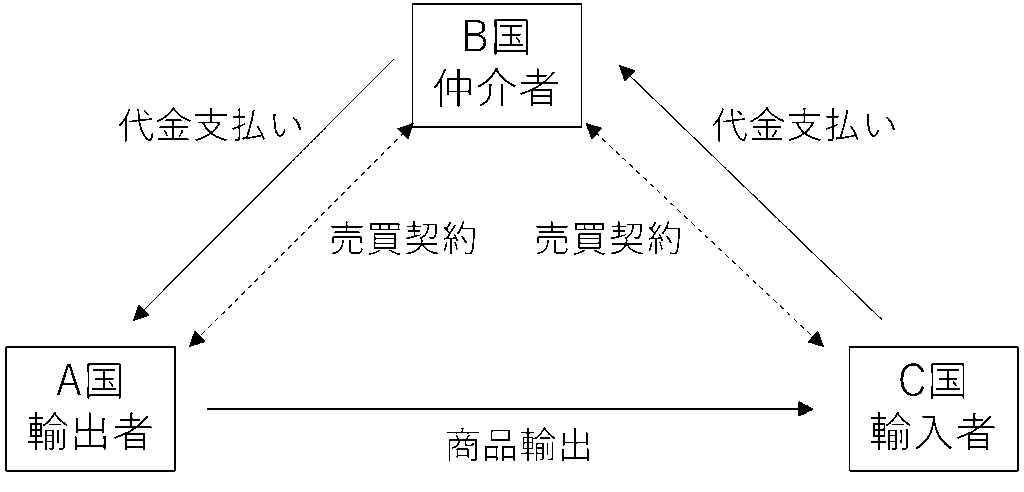

3. 三国貿易(仲介貿易)

三国貿易(仲介貿易)とは、輸出者と輸入者の間に第三国の仲介業者や企業が加わり、取引を仲介する形態を指します。

この形態のメリットとして、第三国の仲介者が取引全体を管理・調整するため、輸出者や輸入者が直接交渉や手続きを行う負担を軽減できる点が挙げられます。また、仲介業者が広範なネットワークや情報を持つ場合、取引の円滑化や新たな市場開拓につながることもあります。一方で、三国貿易では仲介者が取引全体の主導権を握るため、輸出者や輸入者の自由度が制限される場合があります。特に価格交渉や取引条件の設定において、仲介者の利益(マージン)が優先されることがあり、自社の意向を反映しづかったり、直接取引に比べて利益率が低下する可能性もあります。

三国貿易におけるカネ・書類・モノの流れ

①カネの流れ

- 輸入者は、第三国の仲介者に対して商品の代金を支払います。

- 仲介者は、輸出者に対して輸出代金を支払い、差額としてマージンを確保します。

- この仕組みにより、輸出者と輸入者が直接資金のやり取りをすることはなく、全て仲介者を介した取引となります。

②書類の流れ

- 輸出者は、インボイスやパッキングリスト、原産地証明書などの必要書類を仲介者に提出します。

- 仲介者はこれらの書類を基に輸入国で必要な通関手続きを行い、輸入者に引き渡します。

- 書類のやり取りは仲介者が主導権を持ち、輸出者と輸入者は間接的に書類の情報を共有する形になります。

③モノの流れ

- 輸出者は、インボイスやパッキングリスト、原産地証明書などの必要書類を仲介者に提出します。

- モノ自体は直接輸入者の手に渡ることが多いですが、輸出者から輸入者に届く過程で仲介者が物流をコントロールするため、仲介者の倉庫を経由する場合もあります。

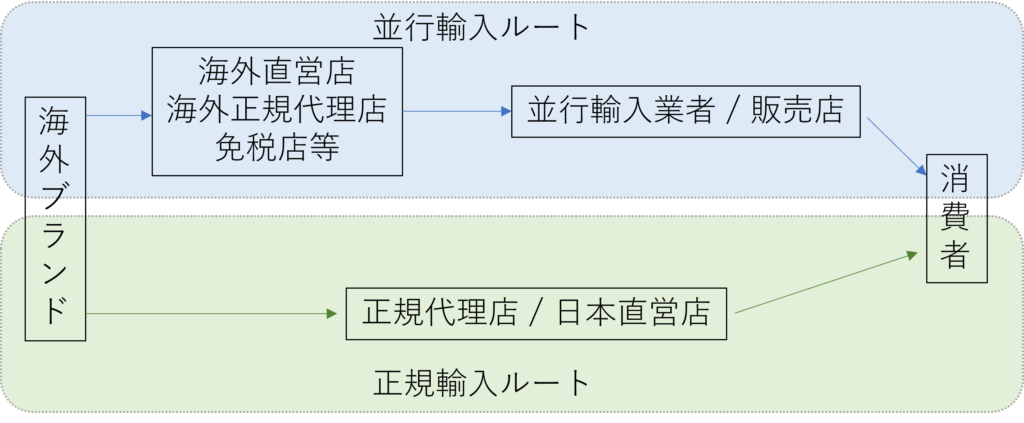

4. 並行輸入

並行輸入とは、海外ブランド品などを独占的に輸入する権利を持つ正規代理店を介さず、並行輸入業者や個人が輸入することを指します。 一見すると違法行為のように思えるかもしれませんが、正規のブランド品を適切な関税手続きによって国内に輸入をしているため、これは合法的な行為です。

並行輸入品には、低価格で購入できる点や、日本で販売されていない商品を入手できるといったメリットがあります。 一方で、正規品と同等の保証が受けられない場合や、偽物が混在している可能性があるといったデメリットも存在します。そのため、購入時には信頼のできる販売店を選ぶことが重要です。

5. OEM輸入

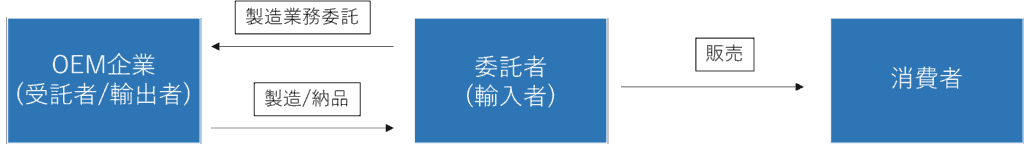

OEM貿易とは、「Original Equipment Manufacturer」の略で、他社が設計・製造した製品を自社ブランド製品として輸入・販売する形態の貿易を指します。

具体的には、委託者(ブランドを持つ企業/輸入者)が、受託者(製造業者/輸出者)の既存の製品を、自社ブランド名で生産するよう依頼します。その後、完成した製品を委託者が輸入し、一般消費者向けに販売します。

この形態の大きなメリットは、自社で製造設備を持つ必要がないため、製造コストを大幅に削減できる点にあります。しかし一方で、製造を委託することで受託者への依存度が高まり、品質管理や情報管理のリスクが伴います。そのため、信頼できるパートナーの選定が極めて重要となります。

なお、委託者が製品の設計や仕様をゼロから依頼し、受託者にその製品を製造させる方式はODM(Original Design Manufacturer)と呼ばれ、OEMとは区別されます。

6. 開発輸入

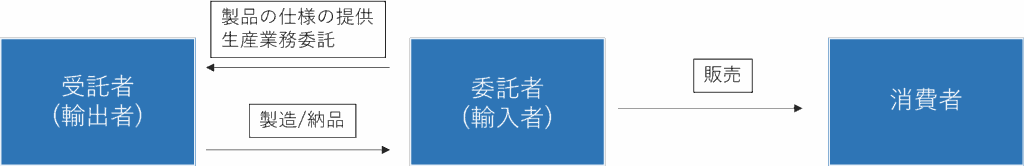

開発輸入とは、委託者が自社の仕様に基づいて海外の受託者に生産を依頼し、その製品を輸入・販売することを指します。OEM貿易と似ていますが、OEMでは受託者が持つ品目をベースに製品を生産依頼するのに対し、開発輸入では委託者が設計した仕様で受託者に製造を依頼するため、より委託者のニーズに特化した製品を生産できます。

このように、委託者が主導権を持つため、デザインやコスト面での自由度が高いことがメリットです。しかし、その分、ノウハウを受託者と共有する必要があり、OEM貿易以上に信頼できるパートナーが求められます。

また、受託者が設計に関与しないため、トラブル対応に時間がかかる場合もあります。そのため、委託者と受託者が円滑に連携できる環境づくりも重要です。

OEM貿易の項で述べたODMとの違いは、一言でいうと設計業務を委託者が行うのが開発貿易、受託者が行うのがODMとなります。

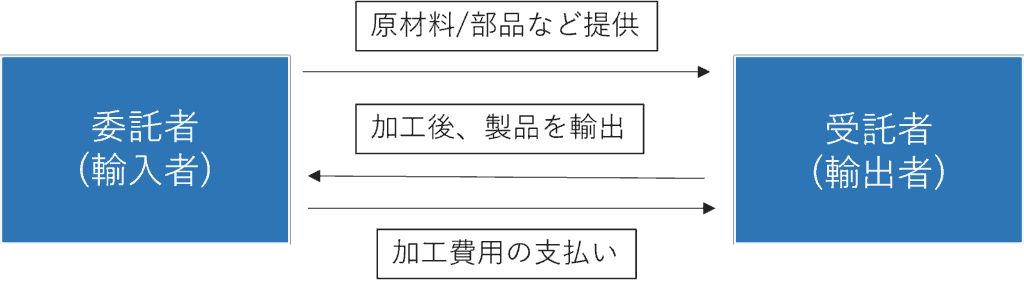

7. 委託加工貿易

委託加工貿易とは、委託者が海外の加工会社などの受託者に原材料や部品を提供し、それらを受託者が委託者の指示に基づいて加工や組立を行い、完成品を委託者へ輸出(委託者の視点では再輸入)する貿易形態を指します。

この形態のメリットとしては、人件費が低い国や地域を製造拠点とすることで製造コストを削減できる点が挙げられます。また、受託国の保税区域で加工を行えば、関税や消費税の負担が軽減され、物流コストの効率化も期待できます。

一方で、いくつかのデメリットも存在します。例えば、現地での生産状況を直接確認するのが難しく、品質管理に課題が生じる可能性があります。また、受託者の生産能力や外部要因によって納期遅延が発生するリスクも考えられます。さらに、製品の設計や技術情報が受託者に渡ることで、ノウハウの流出や模倣品の発生といった問題も懸念されます。加えて、取引通貨の為替変動によるコスト増加という為替リスクも無視できません。

こうしたデメリットを回避するためには、信頼できるパートナーを選定し、委託者と受託者が円滑に連携を取れる環境を構築することが非常に重要です。